Perché nessuno, o quasi, va a visitare Palazzo Massimo? Perché nessuno, o quasi, ci ritorna?

In questo post troverete il mio itinerario preferito, pensato per un primo approccio a questo strepitoso Museo. Ed essendo un primo approccio, partirò dal piano terra, quello, per intenderci, che trovate appena passato il tornello. Ciò vuol dire che seguiranno altri post sui reperti conservati ai piani superiori, ma andiamo per gradi.

Tanto, ci tornerete, vero?

Perché lo so?

Vi chiederete a che titolo parli e vi dica queste cose: vi servo subito. Nel mio piccolo, ho lavorato per molti anni nelle aree archeologiche e nei Musei di Roma come archeologa del servizio didattico del concessionario dei servizi del Mic, Coopculture.

Facevo visite guidate e laboratori didattici, quindi comunicavo la Storia e le storie dei reperti e del loro contesto.

Quel lavoro era una cosa profondamente diversa dalla guida turistica perché, ai miei tempi, in quella veste rappresentavamo non noi stessi ma lo Stato, attraverso il nostro pur personale modo di comunicare. Tutto il mondo partecipava alle nostre attività, dal più semplice turista in vacanza al docente in sopralluogo, fino all’ambasciatore in visita. Il mio curriculum di dottore di ricerca in archeologia era servito a garantire la qualità della mia preparazione.

Per questo ho potuto vivere musei e aree archeologiche con costanza e in stretto contatto con funzionari (che ci formavano) e personalità di fama internazionale. E ho capito cosa funzionava e cosa no.

Mentre svolgevo questo lavoro (e facevo il ricercatore precario), mi sono sempre domandata perché alcuni Musei di Roma, pur ricchissimi di reperti favolosi, fossero (e siano ancora) tendenzialmente poco frequentati. Tutti al Colosseo e nessuno a Palazzo Altemps. Tutti al Colosseo e nessuno, o quasi, a Palazzo Massimo.

Ora, non che mi dispiaccia camminare tra le sale silenziose ammirando i miei pezzi preferiti e sentirli parte della mia vita, ma un dubbio, ogni volta, mi assale: forse non tutti sanno… quanti e quali pezzi strepitosi ci sono dentro?

Non tutto in una volta

Ecco, prima di partire con l’itinerario, vorrei farvi alcune domande. Secondo il vostro modo di pensare, quante volte siete disposti in un anno a tornare in un Museo già visitato?

Di certo, la possibilità o meno di tornare in un Museo con assiduità dipende – suppongo – dal luogo di residenza e dalle vostre priorità, stabilite – suppongo ancora – in base al budget. Se venite da altre città, regioni, Stati e continenti, forse non sarà facile ragionare in termini di assiduità. Così come sul fronte delle attività culturali, osserviamo che se c’è da tagliare, spesso si taglia proprio la seconda o terza visita al Museo, specie se è a pagamento.

Ma se abitaste nei pressi di un Museo, o se aveste modo di tornarci spesso, quanto spesso ci tornereste ? E qui sorge un’altra domanda: perché dovreste tornarci, per giunta spesso?

Ecco, Palazzo Massimo è il classico Museo che avrà sempre qualcosa da offrirvi. E sono qui per invitarvi ad accogliere la possibilità di poterlo scegliere in base al vostro umore e a ciò di cui “avete voglia” in quel momento.

Voglio un po’ di bronzi: Puglilatore, Principe Ellenistico e i bronzi delle Navi di Nemi.

Voglio arte augustea: Augusto da Via Labicana, Livia, Ottavia e i Giulio-Claudi sono pronti per voi.

Voglio conoscere il calendario romano: bene, ci sono i Fasti Anziati.

Voglio rilassarmi con un po’ di pittura romana: al secondo piano ci sono finissimi esempi di età augustea e per tutti i gusti.

Voglio un po’ di pace, voglio un po’ di arte, voglio guardare cose camminando…

E potrei andare avanti ancora.

Non so voi, ma personalmente ho maturato la convinzione che le politiche culturali, in definitiva, le facciamo funzionare, comunque, sempre noi, il pubblico, con le nostre scelte volontarie e consapevoli.

E allora sono qui per invitarvi a dare una possibilità ai Musei senza mostre temporanee (le quali aumentano il costo del biglietto), oppure a quelli “già visti”, perché è come con i libri di lettura: Pinocchio, lo leggerete tre volte nella vita? Saranno tre diverse letture della stessa storia, perché sarete voi ad essere cambiati nel frattempo, voi avrete vissuto nuove esperienze e lo percepirete con occhi nuovi.

Ed è forse proprio per questo che l’Arte, che è Storia, è sì figlia del suo tempo, ma anche immortale e ha lo straordinario potere di rendere la vita migliore. Basta solo dargliene la possibilità.

E allora, partiamo da qui.

Sculture, pitture e mosaici

Palazzo Massimo è un edificio che fino al 1960 ha ospitato l’Istituto Massimiliano Massimo, una scuola superiore. E penso spesso a quanti studenti abbiano corso su e giù per quello scalone di marmo, con i loro 7 in condotta, gli amori sussurrati e le delusioni cocenti… Tutto resta nei luoghi. Io, almeno, amo vederla così.

Poi, nel 1981, l’edificio è stato acquistato dallo Stato per poter ospitare parte dei reperti del Museo Nazionale Romano, prima stipati alle terme di Diocleziano. E dovendo scegliere come distribuire la corposa collezione statale nelle varie sedi del Polo museale, si è scelto di destinare a Palazzo Massimo i reperti scultorei, per offrire un percorso di conoscenza della ritrattistica del mondo romano; a questi sono stati aggiunti i rivestimenti (mosaici e pitture) e, al piano interrato, in un caveau, sono conservate sola collezione numismatica, reperti in materiali preziosi, oggetti del quotidiano, e le famose insegne imperiali di Massenzio trovate sepolte ai piedi dell’arco di Costantino. Questa sezione del museo, però, è attualmente chiusa.

Ecco, quindi, che al piano terra sarete incuriositi (anzi, secondo me, letteralmente rapiti), da una nutrita serie di reperti scultorei in materiali diversi (marmo, bronzo), epoche e quindi stili diversi (età ellenistica, tarda repubblica, età imperiale) e diversa estrazione sociale dei committenti.

Il senso dell’esposizione al piano terra, quindi, è di condurvi alla scoperta delle forme degli stili in voga in luoghi e tempi diversi del mondo romano antico, e di Roma in modo particolare, delle storie che esse propagano e delle persone, più o meno note, che raffigurano.

Siete pronti ?

“Arte Plebea”, per cominciare

La definizione “arte plebea” è stata coniata dall’aristocraticissimo Ranuccio Bianchi Bandinelli, archeologo e docente di Archeologia Classica a La Sapienza, dal 1951 al 1964, e profondo conoscitore dell’arte romana antica. È ai suoi studi che dobbiamo la rivalutazione dell’arte romana.

La definizione rispondeva alla necessità di stabilire una linea di confine (una vera ossessione della nostra cultura) tra le manifestazioni artistiche tipicamente romane e italiche, in cui la distinzione, nell’ambito di una rappresentazione basata su forme simili, passava dallo status sociale dei suoi promotori.

L’arte plebea è quella specifica espressione del ceto libertino (i liberti erano i servi liberati) che tende a sottolineare, esasperandola, la vita vissuta, il percorso fatto, l’accresciuto prestigio sociale. Questa scalata è espressa da volti segnati ed espressivi, gesti, codici d’abbigliamento, acconciature.

Il ceto aristocratico, invece, guardava alla Grecia e alla cultura ellenica, che a Roma aveva cominciato a penetrare ufficialmente durante l’ egemonia culturale dei Corneli Scipioni, a partire dall’inizio del III secolo a.C., al passo con l’inizio delle conquiste militari in Magna Grecia.

L’idea della definizione di sé in chiave pubblica sembra essere, quindi, una necessità primaria delle grandi famiglie aristocratiche della Roma repubblicana, famiglie che traggono ricchezza e ispirazione soprattutto dall’attività bellica, che assicura loro grandi conquiste, sia geografiche che culturali.

E mentre i patrizi con questa arte espressiva decorano prima di tutto gli atria delle loro case, dando così una manifestazione materiale e tangibile alle proprie radici, che era doveroso vantare, i plebei, che di atria non sempre ne avevano, lavorano per una memoria eternata dai sepolcri nei cimiteri.

E, da sempre, l’aristocrazia opta per l’eleganza più che per il segno marcato, forte, “grossier” avrebbe detto mia nonna. A meno che il volto non sia quello di altri: un fauno, un eroe greco, un dio.

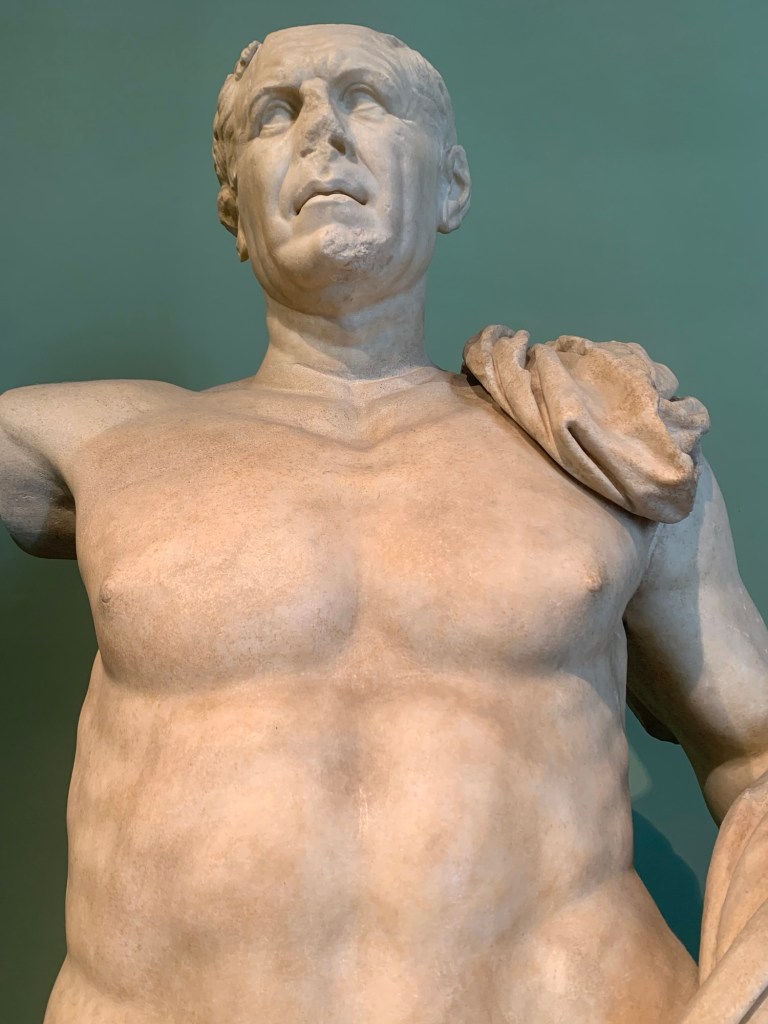

Il Generale di Tivoli

A Palazzo Massimo, al piano terra, superato il tornello entrate nell’infilata di sale che si apre a destra del cortile. Lì troverete IL GENERALE DI TIVOLI, una scultura a dir poco pazzesca.

La statua raffigura un ex soldato, ritratto al meglio di sé per essere ricordato da morto. È, infatti, una statua funeraria. Fu trovata all’inizio del Novecento a Tivoli, antica Tibur, all’interno del Santuario di Ercole.

Cosa ci colpisce di questa scultura? Almeno due cose: la combinazione tra verismo italico e idealismo greco e la composizione del tutto secondo uno specifico linguaggio “in codice” in voga presso il ceto medio-basso in età tardo repubblicana, più precisamente nei primi 50 anni del I secolo avanti Cristo.

Partiamo dal presupposto che, al tempo in cui queste sculture furono scolpite, la cultura era fortemente visuale e innestata su costruzioni simboliche. L’immagine era quanto di più immediato, esplicito e pratico si potesse adottare per lanciare un messaggio ed è per questo che la società romana ha elaborato, e ci ha trasmesso, un’arte animata da un vasto repertorio di linguaggi e stili, che attraversano i secoli.

Può cambiare lo stile, cioè la maniera con cui le immagini sono elaborate, ma la loro funzione e il loro senso resta più o meno invariato, almeno fino alla fine dell’impero. Sarà il cristianesimo a sovrascrivere significati su immagini ben rodate, ma non è di questo che vi voglio parlare ora.

Voglio invece concentrarmi su questo concetto: l’uomo antico, specie se incapace di leggere la lingua scritta, usava preferibilmente le immagini per esprimersi e, di conseguenza, guardava esso stesso le immagini, più che leggere testi scritti.

Ecco, allora, che analizzando la costruzione del Generale di Tivoli alla luce di quanto detto, ne comprendiamo meglio il significato.

Il viso è segnato da rughe di età e di espressione. La bocca è socchiusa, gli occhi sono piccoli e segnati da rughe profonde, la pelle è leggermente cadente. L’uomo racconta di sé che non è giovane e, per questo, vanta esperienza. L’espressione corrucciata, leggermente patetica, vuole trasmettere determinazione, fierezza, carisma.

Il corpo contrasta con il volto: è muscoloso, poderoso, giovanile e in una pseudo nudità eroica. Pseudo perché il pube è coperto dal mantello militare, il paludamentum. Il modello cui si ispira è quello di un corpo nudo di Zeus, mentre il mantello, e il corpo scoperto, richiamano i corpi maschili ritratti sulle stele funerarie greche in nudità (totale) eroica.

L’impostazione è stante, frontale, richiama il Doriforo di Policleto, uno dei capolavori dell’arte classica greca per eccellenza, concepito ad Atene durante la democrazia di Pericle alla metà del V secolo a.C. Equilibrio, ordine, controllo.

Vedete quanta Grecia c’è in questo manufatto? Ma è una Grecia di cui si sente solo una lontana eco, perché la moralità romana impone, ad esempio, di coprire i genitali, o almeno sarebbe meglio, ma molti non lo faranno scegliendo modelli in nudo integrale. Due casi celebri? “L’eroe di Cassino” e Cartilio Poplicola, un notabile di Ostia antica.

E l’abbinamento di un corpo aitante a un volto anziano e marcato è tipico dello stile definito “medio-italico”. Si tratta appunto di uno stile elaborato in Italia centrale, specialmente a Roma e dintorni, la cui specificità è legata a questo rapporto squisitamente romano con le radici greco-etrusche nate sin dal tempo dei re Tarquini. Un rapporto che diventerà poi di supremazia militare e di sottomissione culturale.

Orazio, in età augustea, così scrisse: Graecia capta ferum victorem cepit, et artes intulit in Latio agresti (Or., Ep., 2.156)

“La Grecia conquistata conquistò il vincitore e introdusse le arti nell’agreste Lazio”

Il Generale di Tivoli, della vita del quale nulla sappiamo, apparteneva al ceto medio, non era un aristocratico. E lo deduciamo proprio da questo uso disinvolto di muscoli e rughe, che nel corso del I secolo a.C. diventa il marchio con il quale il ceto libertino si rappresenta. L’espressione patetica, invece, richiama i ritratti dei grandi generali, come Mario e Silla. Le labbra socchiuse, anzi, erano una chiara citazione del ritratto dei due famigerati generali.

Il “Generale” era stato un soldato e ce lo dicono due cose. Una è il mantello militare, il paludamentum, portato a mo’ di stola perché la persona ritratta è defunta (vi dicevo infatti che è una statua funeraria) e il mantello non serve, se non a indicarne la carriera trascorsa.

La seconda è la corazza posta lateralmente, a terra. Non è una corazza qualunque, bensì la corazza dei soldati della Turma Alexandri, il celebre esercito al seguito di Alessandro Magno, che nella tarda repubblica era l’eroe di ogni generale romano, dal più anonimo al più glorioso. Questa corazza in fasce di cuoio, diremmo quasi un modello “vintage”, era un chiaro messaggio in codice: serviva a identificare sia sul piano pratico, che sul piano ideologico, l’uomo ritratto.

(Ora scorrete verso l’alto per ritrovare la foto del Generale e andate a guardare la corazza…)

Ecco, il mio invito, quindi, è di andare a posare i vostri occhi sul “Generale”, che tanto avrebbe desiderato essere ammirato per sempre in questa posa così eroica e così romana. E poi fatemi sapere quali pensieri vi ha suscitato.

I ritratti dei privati

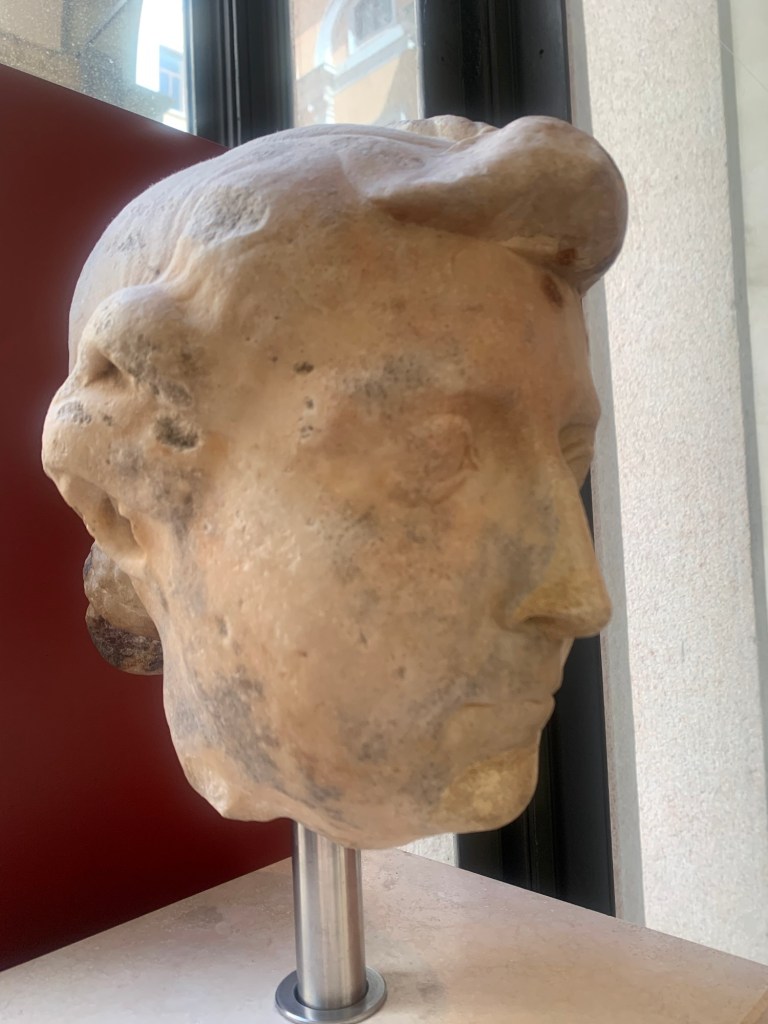

Seguendo il percorso al piano terra, uscendo alla sala del “Generale” e percorrendo il corridoio, noterete una sfilata di teste. Sono tutte teste che hanno qualcosa in comune: rappresentano persone comuni, cittadini di Roma antica, di cui non sappiamo praticamente nulla.

Sono teste ritratto che dobbiamo immaginare schierate nelle tombe di famiglia allineate lungo le vie consolari. Sono i cittadini di Roma antica, quasi certamente plebei, devoti imitatori delle mode in voga quando erano in vita, lanciate dalle personalità più celebri e importanti, ma anche sapienti inventori di adattamenti e personalizzazioni.

Attirerà il vostro sguardo una signora, avanti negli anni, ornata da una acconciatura dal gusto antiquato. La donna è una signora del ceto libertino, che si fa rafffigurare senza imbarazzi con un volto realistico, la pelle leggermente cadente, gli zigomi alti, lo sguardo frontale. I passaggi tra i piani del rilievo sono netti, non ci sono particolari modulazioni.

L’acconciatura dal gusto antiquato andava di moda ai bei tempi andati dell’alta Repubblica e poi, grazie ad Ottaviano Augusto e alle “sue donne”, torna in auge. Ma per un preciso intento politico: risanare gli antichi costumi, uno dei primi atti della sua “riforma”.

E così, durante la sua violenta e insanguinata ascesa al potere, Ottaviano rivitalizza l’antico nodus repubblicano sulle teste delle sue familiari; la signora qui ritratta fa lo stesso, imitando – così si suppone – le celebri donna della dinastia Giulio-Claudia. L’acconciatura, quindi, è un importante indizio cronologico.

Come possiamo distinguere questa signora da una nobildonna della famiglia imperiale, della stessa epoca? Ora siete qui, ma poco più avanti troverete Ottavia e Livia, le due donne per eccellenza della prima dinastia imperiale della storia di Roma. Tenete a mente i dettagli del volto di questa signora anziana quando sarete di fronte alle due signore Giulio-Claudie.

Dicevo: come si fa a distinguerle? Intanto il ritratto della signora anziana non ha riscontro nella ritrattistica monetale ufficiale. Già, dovete sapere che uno degli strumenti con i quali sono stati identificati i personaggi delle dinastie imperiali sono proprio le monete. Le monete erano lo strumento più efficace per diffondere facilmente, velocemente, capillarmente in tutto l’Impero, i volti del potere, aggiornandoli di volta in volta.

E fin dal Medioevo le monete antiche si trovavano facilmente, scavando, costruendo. Ecco quindi che le prime collezioni (Medaglieri) datano all’età umanistica ed è da lì che si è lavorato alla costruzione delle prime identificazioni. Ma la signora anziana davanti a voi non ha riscontro nella monetazione. Non è famosa.

E c’è un altro aspetto: lo stile della rappresentazione. Se guardate bene, il viso della donna racconta molto più di quanto non intenda fare un volto aristocratico. Qui c’è verismo, un realismo studiato tipicamente medio-italico, tipicamente libertino. Non c’è nulla di inopportuno nel mostrare le rughe, non c’è nulla di sconveniente nell’imitare, al meglio possibile, una donna della famiglia imperiale, forse la stessa Livia.

Mi sembra utile riportare qui sotto un breve estratto della voce “Livia Drusilla” tratto dalla Enciclopedia dell’arte antica, scritta dall’archeologa Laura Fabbrini (1961):

La posizione di L. a prima donna dell’Impero lodata ed esaltata come bella, ma, ovviamente, non nel senso classico; ha fatto sì che questa bellezza alla moda influenzasse largamente con le proprie caratteristiche il ritratto muliebre contemporaneo, fosse esso di principesse come di private. Mancando poi una documentazione monetale contemporanea sulla quale seguire il variare delle caratteristiche iconografiche del personaggio, in armonia con l’evolversi della moda e del gusto, ben scarsa documentazione offre agli effetti gran parte dei ritratti di scultura, per lo più riproduzioni o idealizzazioni di ritratti giovanili, eseguiti nel periodo tiberiano e claudio. Di conseguenza è anche impossibile impostare storicamente un rapporto tra ambiente artistico e stile di rappresentazione.

Ecco, monete sì, quindi, come anche ritratti sì, ma con le dovute cautele per la penuria di riscontri con esemplari del tempo in cui era in vita. Si trattava, in realtà, di non molti anni, l’arco di una vita tutto sommato, però ecco, ci tengo sempre a far emergere la complessità della ricerca storica e le tante circostanze da considerare.

Arte augustea, arte ufficiale.

Proseguite lungo il corridoio ed entrate nella sala che a un certo punto si apre a sinistra: è la sala dedicata ad Augusto e alla famiglia Giulio-Claudia.

Il pezzo più “famoso” della sala è il ritratto di “AUGUSTO DA VIA LABICANA”, uno dei due ritratti a noi noti del Princeps a figura intera (l’altro è l”Augusto di Prima Porta”, conservato ai Musei Vaticani).

Accanto a lui, ci sono le “sue donne”: Ottavia, la sorella, e Livia, la sua ultima moglie.

Se solo potessero parlare…

Ma partiamo dal Princeps. Questa statua racchiude una marea di messaggi, simboli e sfumature della demagogia di Augusto, che non è facile riassumerle tutte nel breve spazio di un post. Questa scultura è semplicemente potentissima. Ci sono fiumi di bibliografia sul tema (da Bianchi Bandinelli a Fraschetti, da Hölscher a Zanker), dunque qui cercherò di darvi degli spunti, alla mia maniera.

Analizziamo la composizione. Augusto è ritratto con la toga, il capo è coperto (in latino si dice capite velato), è in posizione stante, quasi incedendo, la testa scartando di lato, lo sguardo volando sopra di voi, lontano. Il modello della figura è, di nuovo, il Doriforo di Policleto, l’emblema dell’equilibrio, del controllo, lo stesso che abbiamo visto per il Generale di Tivoli. Ma il modello è “vestito” in maniera impeccabile, da Civis Romanus nell’atto di sacrificare, come un Pius, come un Pontifex, come un uomo religioso, devoto agli dei.

Augusto con questo modello (che doveva essere replicato in non sappiamo nemmeno quanti esemplari a ogni angolo della città e del mondo) voleva dire molte cose, tra le quali: diffidate da Marco Antonio, da quel “principe d’Egitto” che veste come un faraone e che getterà questa città nello scompiglio donando tutti i territori di Roma alla sua amata Cleopatra.

Augusto deve convincere i concittadini, vessati da decenni di guerre civili, che lui e solo lui è la persona in grado, ora, di restituire pace e tranquillità eliminando i traditori della Res Publica e i nemici dello Stato. E per farlo, dà egli stesso, per primo, il buon esempio.

Un cittadino ligio e devoto, poi, sa indossare perfettamente la toga e non se va in giro per il Foro vestito come un faraone!

Un cittadino ligio e devoto, per prima cosa ringrazia gli dei.

Un cittadino ligio e devoto ha a cuore le tradizioni, il Mos Maiorum e vive con semplicità.

E sappiamo bene quanto Augusto abbia interpretato al meglio questo suo ruolo, fino al suo ultimo respiro, assumendo su se stesso ogni onere. Eppure, doveva rassicurare e per farlo ricorre all’eleganza greca, di cui era fautore e profondo conoscitore, come del resto lo era stato Cesare, suo prozio poi elevato a padre divino.

Guardate il suo viso. Guardate quanto il suo viso sia magnificamente etereo. Guardate quanto sia privo di tensione, guardate quanto le rughe siano in realtà solo leggermente accennate, illudendoci che sia ancora giovane, quando invece dovrebbe essere già nei suoi 40. Guardate come la sua espressione sia enigmatica (non uso mai questa parola, ma qui ci vuole), un sorriso accennato dalle pieghe labiali sembra contrastare con uno sguardo assorto.

Guardate come l’idealismo compenetri il realismo. Con somma eleganza.

Questo, in parole molto semplici, è il senso di questo ritratto a figura intera. Un capolavoro di arte e propaganda: uno sconfinato potere velato di umiltà, una profonda cultura messa a servizio dell’eternità.

Ottavia e Livia

E poi ci sono le donne.

Donne che non sempre Augusto è riuscito a piegare al suo volere. Con Ottavia, la sorella, a quanto pare ce l’ha fatta. Ottavia è una creatura succube e remissiva e non si oppone. Sposa Marco Antonio, perché così impone il fratello, poi si fa ripudiare quando Marco Antonio, saltato il secondo Triumvirato, prende la via dell’Egitto. E lei è lì, silenziosa e obbedente. E immensamente graziosa.

Guardatela bene in questo magnifico, davvero magnifico ritratto da Velletri. Vi faccio notare che Velletri è la località d’origine della famiglia di Ottaviano e Ottavia, una storia per cui il Princeps ha dovuto lavorare sodo di immagine e propaganda per convincere l’opinione pubblica che, invece, lui era nato sul Palatino, “Ad capita bubula”.

Ora, di ritratti di Livia ce ne sono due nella sala: io vi consiglio di guardare molto bene quello più rovinato, trovato nel Tevere (guardate la figura poco sopra). Vedrete che la qualità di esecuzione di quest’ultimo è nettamente superiore a quella del ritratto apparentemente meglio conservato.

E nello sguardo fiero e algido, nella rigidità della bocca sottile, nella fronte ampia che Tiberio, suo figlio e successore di Augusto, ha ereditato, si esprime tutta l’energia e il potere di questa romana.

Su Livia esiste una bella biografia scritta da Lorenzo Braccesi, illuminante perché la narrazione ruota attorno ai fatti, pochi, che conosciamo dalle fonti. Non è un romanzo, attenzione, è una biografia storica.

Rimando alla lettura della sua biografia per sapere esattamente quali siano le fonti che ci dicono chi fosse e perché sia stata così importante e lungimirante. Io vi dirò solo due cose. La prima è che tra i cesaricidi che furono istigati al suicidio da Ottaviano ci fu proprio il padre di Livia, esplicito sostenitore della Repubblica. La seconda è che Livia e Augusto non hanno mai avuto figli e nessuno dei due, a quanto pare, era sterile. Giulia, da una parte, Tiberio e Druso, dall’altra, ne sono testimoni. Augusto cercava disperatamente un erede che avesse il proprio sangue. Non ne ebbe mai dalla sua ultima moglie. Tutti i parenti potenzialmente eredi, morirono giovani e spesso in circostanze poco chiare (Marcello, Gaio, Lucio e infine Agrippa Postumo, quest’ultimo ripudiato, come vi ho brevemente raccontato qui).

E Tiberio, figlio di Livia e del suo primo marito, rimase l’unico parente in circolazione e fu quindi adottato da Augusto e nominato erede al trono.

Ecco, la somma la faterete voi, ancor meglio leggendo il testo di Braccesi.

I bronzi più importanti dell’età ellenistica

Prima che le scoperte avvenute a San Casciano dei Bagni oscurassero tutti gli altri bronzi noti, i due favolosi corpi metallici conservati a Palazzo Massimo godevano di una certa celebrità.

(Non è vero? Ditemi che li avete sentiti nominare almeno una volta…).

Chiarisco subito un punto: non amo parlare di “capolavori”, preferisco parlare di percorsi artistici e testimonianze. Tra i principali punti di svolta nella concezione artistica in un dato periodo, i bronzi di Palazzo Massimo sono certamente fondamentali. E vi spiego perché.

Intanto diciamo dove si trovano: i due bronzi, il Pugilatore e il Principe Ellenistico, sono al piano terra del Museo, li trovate uscendo dalla sala di Augusto e proseguendo il giro attorno al cortile centrale.

+++ ATTENZIONE a non avvicinarvi troppo alle sculture perché cominceranno a suonare dei fastidiosissimi allarmi, che, come se fossimo dei cani disobbedienti, ci intimeranno di stare alla larga dalle opere. Io non ho mai creduto nella presunta funzione educativa dei dissuasori, anzi, li trovo irrispettosi del visitatore e perfettamente inutili. Ma questo è un altro discorso. +++

Torniamo ai bronzi. E voi, non lasciatevi intimorire dalle sirene. Come dico sempre ai miei allievi: stay focused. Restate concentrati.

Ho avuto la fortuna di studiare questi bronzi con il prof. Paolo Moreno, che purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa in un mare di solitudine. Anche qui, il peggio dell’archeologia ha dato espressione di sé, per cui forse avrete sentito criticare aspramente il prof. Moreno per le sue teorie giudicate un po’ troppo creative, da altri noti decani dell’archeologia classica.

Io posso dirvi, però, che Moreno (il cui prestigio scientifico non ha certo bisogno della mia difesa) è tra i più grandi esperti dell’arte di Lisippo e della corte di Alessandro Magno. E poi aveva una cosa che, in quei decani sempre pronti alla critica, non vedo: una sincera passione per l’oggetto del proprio studio. Il prof. Moreno sapeva condurti per mano in Macedonia, nella bottega di Lisippo, nel suo mondo, così come tra le pieghe di bronzo delle sue opere.

E per me, l’empatia è una caratteristica fondamentale per la trasmissione del sapere, che ogni docente dovrebbe avere. Per questo ringrazierò sempre Moreno: le sue lezioni di arte lisippea, per quanto monotematiche, sono sempre state indimenticabili.

Ora, la sua teoria su questi due bronzi non è la sola proposta e non è la più appoggiata. Ma vi posso garantire che la sua eleganza e il suo garbo nell’offrircela l’hanno resa immortale. Ripeto, lui amava profondamente Lisippo e la sua arte e sapeva riconoscerne la mano a occhi chiusi.

Chi era Lisippo? Un artista, uno scultore alla corte di Alessandro Magno che ne ha forgiato il famigerato ritratto. Sui manuali di storia dell’arte, Lisippo è considerato un innovatore, colui che ha inaugurato la stagione dell’Ellenismo, ossia quel delicato passaggio dall’arte classica, incarnata dal Doriforo di Policleto, dal Discobolo di Mirone (al piano superiore di questo Museo) e da altre opere dell’Atene democratica del V secolo a.C., ad un’altra concezione sia del soggetto scolpito, sia della sua funzione.

Alessandro Magno muore, giovanissimo, nel 323 a.C., dunque lo stile ellenistico nasce, con Lisippo, alla fine del IV secolo a.C. e va avanti fino all’età Augustea. Sintetizzando molto, lo stile Ellenistico emerge dall’arte classica in un momento di crisi del mondo greco. Dopo la morte di Alessandro e, successivamente, l’arrivo dei Romani conquistatori, le antiche certezze vacillano, gli equilibri ricercati e mantenuti, traballano.

E così, quasi imitando la sorte dei popoli assoggettati del mondo greco, i corpi scolpiti si aprono all’esterno, i volti si incupiscono, gli addomi si contraggono, sofferenza e pathos non sono più contenibili e l’arte comincia a raccontare un’altra storia, quella dei vinti, dei sottomessi. I Greci sono tramontati, per sempre.

Il processo è, naturalmente, lungo e tortuoso, ma Lisippo, forse, aveva presagito questa inevitabile fine e in un certo senso ha ideato uno strumento per esprimere l’inevitabile cambiamento. Una delle sculture più famose a lui attribuite è l’Apoxyomenos, conservato ai Musei Vaticani in una copia in marmo dell’età Claudia (50 dC circa) trovata a Trastevere, in vicolo dell’Atleta (il nome non è casuale).

Che cosa sconvolge l’equilibrio apparentemente classico di questo giovane e aitante uomo? Il suo braccio destro. Un braccio proteso all’esterno, verso di noi, che gli stiamo di fronte. Un braccio che infrange il limite immaginario che nell’età classica aveva sempre diviso l’opera scultorea dal suo osservatore.

Lisippo cambia i connotati dell’arte classica allora diffusa. Oltre a coinvolgere direttamente l’osservatore, creando uno spazio di incontro, sconvolge l’idealismo classico portando il realismo del quotidiano nella scultura, che era stata espressione del divino.

Il ragazzo si deterge con uno strigile. Rimuove dalla sua pelle sudata la sporcizia accumulata dopo l’attività fisica. Improvvisamente siamo catapultati alle Terme, siamo in una sala attorno alla Palestra, vediamo questo giovane detergersi. E siamo lì, nella sua dimensione intima e quotidiana.

Quando mai l’arte scolpita si era spinta così oltre? Quando mai un artista aveva raffigurato un atleta così vero, una persona ? Vi basterà andare al piano di sopra a guardare il volto inespressivo e idealizzato del Discobolo per capire che cosa intendo.

Il principe ellenistico.

Questa premessa era doverosa per inquadrare il giovane aitante chiamato “Principe Ellenistico”.

Siamo partiti da Lisippo e dall’arte ellenistica, la quale ha uno sviluppo per cui, discostandosi dall’arte classica, progressivamente si evolve, al passo con i tempi e le dinamiche politiche e culturali.

Il “Principe” e il “Pugilatore” hanno alcuni elementi in comune.

Che siano di bronzo è fin troppo evidente.

Entrambi furono trovati nelle Terme di Costantino, un impianto costruito nel IV secolo alle pendici del Quirinale, lungo l’attuale via Nazionale. Furono demolite proprio per costruire la strada alla fine dell’Ottocento. La loro ultima vita, quindi, l’hanno trascorsa nelle Terme di Costantino. Delle precedenti collocazioni, se ci siano state, non ne sappiamo nulla.

Entrambi incarnano uno stile definito “barocco ellenistico”. La ragione di questa definizione è semplice: pensate alle sculture di Bernini alla Galleria Borghese e capirete tutto. Si è usato un termine moderno per descrivere uno stile antico, nel quale superfici ondulate, passaggi chiaroscurali, tensione e pathos, sono le caratteristiche stilistiche predominanti.

Un esempio celebre del “barocco ellenistico” è l’Ercole Farnese. Fu scoperto alle Terme di Caracalla negli anni 40 del Cinquecento, fu poi trasferito nel Settecento a Napoli da Elisabetta Farnese, alla corte dello sposo Luigi Filippo di Spagna, e infine è confluito nella collezione del Real Museo Borbonico, oggi Museo Archeologico Nazionale.

Quell’Ercole, una copia di età severiana del modello in bronzo (perduto) di Lisippo ha tre elementi in comune con il “Principe”: la possente muscolatura, il peso sbilanciato, la mano dietro alla schiena.

Nel “Principe” lo sbilanciamento in avanti è esasperato dalla lancia sottile, senza la quale non starebbe in piedi. Ecco, questo è uno dei primi effetti di quella che il prof. Moreno chiamava all’incirca “rivoluzione lisippea”.

La mano portata dietro, sulla schiena, è un rimando esplicito al gesto dell’Ercole Farnese (andate a rivedere l’immagine). La muscolatura possente e voluminosa anche. La nudità è totale, eroica, greca.

E il volto? Ecco, qui si dibatte. Inizialmente si pensava incarnasse un personaggio storico, magari un generale romano, forse proprio Lucio Mummio Acaico, il noto conquistatore della Grecia, nonché depredatore di capolavori d’arte. Ma forse no, non è lui, è un altro personaggio, ma non si è afferrato chi.

Di sicuro è qualcuno, perché se notate bene, la dimensione della testa è ridotta rispetto al corpo, come se fosse stata lavorata a parte, su commissione e per specifiche esigenze ritrattistiche, e poi fusa sul corpo, lavorata a parte e inserita sul modello lisippeo, allora in voga e, dunque, irresistibile.

Se questo sia stato un generale romano non si sa, ma molti lo credono. E io mi sono sempre immaginata l’impatto dirompente, sconvolgente, che le eleganti città greche dovettero procurare ai condottieri romani, rudi e volgari. E immagino che a un generale romano, a un conquistatore, non sarebbe dispiaciuto far forgiare la propria immagine alla stregua di un eroe greco, perché percepiva che così sarebbe stato gloriosamente ricordato.

Orazio l’aveva detto bene, perché l’aveva visto accadere. Aveva visto “l’effetto Lisippo” sui suoi concittadini, un effetto che si suoi tempi ancora perdurava impetuosamente.

Il Pugile delle Terme

L’incontro è finito, o forse è solo in pausa. Il pugile avrà dato il meglio di sé, rispondendo ai colpi, incassandone molti altri. Il naso è camuso, segno che è un esperto della disciplina. Gli occhi sono gonfi, possiamo intuire fossero violacei.

Il volto ha ferite fresche, sanguinanti, altre antiche, cicatrici di incontri passati.

Il corpo voluminoso e stanco si siede, pesantemente, per riprendere fiato. il pugile ansima, lo stomaco di contrae e rilassa velocemente. I muscoli pesanti e affaticati impongono al pugile una posa ricurva, i gomiti appoggiati sulle cosce.

Poi un suono, forse un richiamo, una voce e allora il pugile si volta, di scatto, a destra. Torce il collo e, nel movimento rapido, le ferite sanguinanti rilasciano gocce ematiche, che cadono sulle gambe.

Il καιρός (kairos), il momento opportuno. L’attimo.

Questa, più o meno, è la storia che il prof. Moreno ci raccontò davanti a questo pezzo, quando era ancora esposto nella sala Ottagona delle Terme di Diocleziano.

E per me fu come un colpo di fulmine. Qualcosa si impossessò del mio sguardo, e cominciai a vedere i muscoli gonfiarsi, le mani muovere le dita, il pugile ansimare.

E questo, mi spiegarono, era l’effetto dell’ellenismo, uno stile capace di evocare sentimenti, sprigionare coinvolgimento emotivo e osservare movimento nella staticità dell’opera scultorea. Inoltre, questa necessaria ed inevitabile relazione che stavo costruendo con il Pugile era quel che Lisippo voleva: interazione, comprensione, emozione.

E poi la visione anti atletica. Con Lisippo, l’atleta perfetto della tradizione classica non esiste più. Esiste l’uomo, debole e ferito, stanco e depresso, che senza remore si mostra nudo e vulnerabile agli occhi di chi lo guarda.

È ancora una volta, l’Ellenismo diventa il racconto di un popolo vinto, sulla via del tramonto, perduto. E ai romani, vincitori, trionfatori, oh quanto garbava questo stile!

Questa è la storia del Pugile delle Terme. Una storia.

Ne leggerete altre con differenti interpretazioni.

Io ho sempre voluto fare mia quella che il prof. Moreno, con immenso amore ed empatia, ci ha trasmesso. D’altronde, come vi dicevo all’inizio, l’arte di ogni tempo ha lo straordinario potere di farci comprendere il mondo e le sensibilità delle quali è espressione, attraverso le emozioni e la comprensione delle ragioni per cui le proviamo.

Ma non esiste arte senza contesto storico e culturale. Non si tratta solo di emozionarsi, perché l’emozione (siamo umani e ne siamo pieni) deve nascere dalla comprensione. Senza sapere che cosa ha generato quell’opera non potremo mai emozionarci davvero. Nel bene e nel male.

Ecco, questo è il mio primo approccio a Palazzo Massimo. Spero vogliate portare con voi queste note alla prossima visita al Museo e spero vi siano di aiuto per orientarvi meglio tra le opere del nostro passato.

Fatemi sapere nei commenti se questo format vi piace!

A presto, Valeria💜

Scopri di più da Muri per tutti - il blog di Archeologia

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.