UNO SCRIBA FAMOSO MA NON TROPPO🌀

Non c’è autore più famoso di lui nelle aule di archeologia e di architettura, non c’è autore più citato di lui a proposito dell’architettura antica: Vitruvio, l’architetto che con la sua opera più famosa, il DE ARCHITECTURA, ci ha consegnato non solo i dettami dell’edilizia del suo tempo, ma anche un’intero universo culturale del quale, altrimenti, avremmo potuto sapere poco.

Ma conosciamo davvero Vitruvio? Che lavoro faceva? Dove si era formato e quali ambienti aveva frequentato? E quali paesaggi aveva in mente, fossero essi culturali o architettonici? Ecco, queste sono domande che tutti, almeno una volta nella vita, ci saremo posti. La risposta, io l’ho trovata in un bellissimo libro, vale a dire l’edizione curata da Pierre Gros per Einaudi dell’intera opera dell’architetto del I secolo a.C.

Il suo personaggio e la sua opera pongono molti interrogativi, molti dei quali risolti. Tuttavia, giungere ad una risposta non è quasi mai un percorso breve e rapido, anzi: molti dei temi legati alla sua opera hanno richiesto una lunga analisi comparativa e tutt’oggi ci sono varie ipotesi in vita. Ad esempio, sulla datazione della sua opera, oppure sulla modalità compositiva.

VITRUVIO NELL’EDIZIONE CRITICA DI PIERRE GROS•

In un fortunato giro a Porta Portese mi sono accaparrata l’opera curata da Pierre Gros, uno dei massimi esperti di architettura antica, edita per i tipi Einaudi nel 1997: un prezioso e ormai introvabile cofanetto contenente due volumi, nei quali è trascritto il testo latino, con traduzione a fronte, corredato da un ricchissimo apparato critico.

Una lunga prefazione accoglie la sintesi dell’opera e i nodi interpretativi nati attorno a questo prezioso scritto. Chi era Vitruvio? Che mestiere faceva? A quale fetta della società apparteneva? E di quale cultura era portatore? Come si data la sua opera e perché? Gros non solo commenta l’opera nei suoi significati e termini tecnici, ma si preoccupa di calare l’intera opera nel contesto sociale politico in cui è stata elaborata.

Il De Architettura, articolato in 10 libri, offre uno spaccato della sapienza teorica e pratica artigianale dell’arte del costruire dei romani, e dei loro predecessori greci, così come era pervenuta alla metà del I secolo a.C. L’opera, per sintetizzare, si data oggi ormai unanimemente agli anni 30-20 a.C. Per ciò è dedicata al Princeps, nominato Augusto appunto nel 27 a.C., tuttavia la compone un uomo umile, coltissimo, saggio e sapiente, dell’età di Cesare: Vitruvio è un uomo anni 50 (del I secolo a.C.).

Ad Augusto, quindi, dedica la sua opera, ponendosi in un’ottica ufficiale e forse nutrendo la speranza di consegnare al Princeps la sua abilità di architetto. Ma come spiega Gros, Vitruvio spazia nell’ambito dell’architettura e della cultura ellenistica, della quale è pervaso. E dunque ci racconta un mondo che, come lo stesso Vitruvio aveva fortemente presagito, stava per scomparire, o quantomeno per evolversi in qualcosa’altro.

Vitruvio, allora, avrebbe consegnato ai posteri la sua opera, con il desiderio di lasciare una traccia scritta di tutto quanto aveva visto, imparato, fatto, e in cui aveva creduto, ben consapevole che la Roma di Cesare, non sarebbe più esistita, di lì a poco.

SCRIBA ARMAMENTARIUS

Forse vale la pena di dichiarare subito che Vitruvio era uno scriba armamentarius e apparteneva alla schiera degli apparitores. Non era un nobile, la sua provenienza era modesta appartenendo a quella che oggi definiremmo classe media. Nella società romana questo strato particolarmente nutrito vedeva tra le sue fila i professionisti, come i maestri, i medici, gli architetti e gli artigiani.

Vi incuriosirà sapere che gli apparitores si definivano tali in quanto mettevano a disposizione degli altri la propria doctrina: erano cioè funzionari pubblici, dello Stato, e la loro caratteristica era mettersi a disposizione sia dei funzionari che della popolazione. Vitruvio, in quanto scriba armamentarius, svolgeva proprio un ruolo amministrativo.

Ma era definito anche architectus, e per questo lavorava come progettista e artigiano dell’architettura. Ma ne era talmente affascinato, talmente rapito, che nella sua opera si preoccupa di inquadrare in una più ampia riflessione tutto quel che all’epoca sua ruotava attorno all’architettura, proprio come filosofia del costruire.

La ricostruzione dell’identità sociale di Vitruvio è stata fatta sulla base delle testimonianze epigrafiche di coloro che vengono definiti con la stessa terminologia e rispetto ai quali abbiamo più informazioni, che non su Vitruvio stesso; per poter essere verificate tali informazioni necessitano di confronti con epigrafi similari e coeve, che raccontano o si riferiscono a persone dello stesso rango e che facevano lo stesso mestiere.

Senza dubbio, Vitruvio appartiene a quella schiera di assistenti ai funzionari o ai magistrati dello Stato e come tale percepiva uno stipendio, che in parte era prelevato dall’aerarium, quindi dalle casse dello stato.

LA DATAZIONE DELL’OPERA•

Talvolta si tende, ad esempio per motivi editoriali, a semplificare alcune informazioni così da aiutare il lettore a orientarsi e le case editrici a vendere regalando certezze. Purtroppo nel campo della storia e dell’archeologia questo non è sempre il percorso giusto, al punto che oggi siamo vittime della banalizzazione, dell’appiattimento di qualsiasi cosa sembri un minimo complessa.

Bene, è fondamentale ricordarci che la storia del mondo antico e della civiltà romana (per citarne una) è il risultato di una straficazione di informazioni, di scelte e di soluzioni, come anche di problemi irrisolti. Non sempre abbiamo le informazioni e i dati necessari per affermare qualcosa. Ciò, naturalmente, non fa vendere copie, non fa vendere biglietti, genera (apparentemente) insicurezza.

Credetemi: è tutto il contrario. Quanto più sapremo accogliere la complessità, tanto più saremmo maneggiarla. In tutti i campi del sapere, dalla storia alle migrazioni. Ma tornando a Vitruvio, nel risguardo di copertina dell’opera Einaudi si legge che il De Architectura si data tra il 30 e il 20 avanti Cristo. All’interno dell’opera si chiarisce il perché di questo intervallo. Una motivazione fondante riguarda la menzione di taluni edifici, di cui conosciamo la cronologia, ad esempio il tempio del Divo Giulio al Foro Romano, costruito da Augusto dopo il 27 a.C. Questo e altri edifici fanno sì che non si possa scendere oltre il 23-20 a.C.

LA GESTAZIONE DELL’OPERA•

Altro tema molto affascinante è quello della gestazione dell’opera. Come e in quanto tempo Vitruvio avrebbe composto i 10 libri? Ci sono varie ipotesi, dalla compilazione sincronica alla scrittura e diffusione di libelli preliminari poi riuniti in un’unico corpo. Sta di fatto che Vitruvio, per quel che scrive e per quando lo scrive, è a tutti gli effetti un uomo del tempo di Giulio Cesare. Come scrive Gros, è un uomo pervaso di cultura ellenistica e in quanto tale ci consegna uno sgargiante quadro della mentalità del suo tempo.

Vitruvio, quindi, non è solo il riferimento per le tecniche costruttive, è molto di più. Irrinunciabile, infatti, è il continuo rimando al mondo greco, un mondo che lui conosce, ama, emula e porta a Roma con i dovuti aggiornamenti. E questo continuo paragone rende il De Architettura un’opera meritoria, in quanto ci apre gli occhi su un mondo che altrimenti potremmo conoscere (e solo parzialmente) dal punto di vista materiale. Poterne apprezzare i pregi e i limiti dalla viva voce di un uomo tardo repubblicano è davvero un’occasione unica.

LA MATERIA CONTENUTA NEI 10 LIBRI•

Prima di procedere con una selezione di citazioni da alcuni dei libri del De Architectura che interessano il mio profilo le nostre ricerche le nostre discussioni sulle tecniche costruttive e sull’architettura, voglio sintetizzare qui il contenuto dei 10 libri.

LIBRO 1: tratta della formazione e della cultura dell’architetto, quali discipline è necessario conoscere per poter svolgere al meglio questo mestiere.

LIBRO 2: tratta dell’antropologia vitruviana, cioè l’evoluzione dell’umanità e la nascita dell’edilizia. Materiali da costruzione.

LIBRO 3: affronta la costruzione dei Templi, con prescrizioni e riferimenti all’ordine Ionico.

LIBRO 4: tratta ancora dei Templi del mondo greco con riferimenti agli ordini dorico e tuscanico.

LIBRO 5: tratta degli edifici pubblici profani, ad esempio Foro, Basilica, il tesoro, la prigione, la Curia, i teatri, i bagni (le terme), le palestre, i porti e le murature sommerse.

LIBRO 6: l’edilizia privata: casa romana, case di campagna, casa greca; sostruzioni e stanze a volta.

LIBRO 7: le rifiniture, i rivestimenti, le decorazioni.

LIBRO 8: metodi per scoprire le sorgenti, le proprietà dell’acqua, come stimare la salubrità e come lavorare sull’adduzione.

LIBRO 9: astronomia, meridiane e degli orologi ad acqua.

LIBRO 10: meccanica: definizione ed evoluzione, meccanica civile, macchine per il sollevamento, meccanica militare e quindi scorpione, balista, regolazione delle macchine da getto, macchine d’assedio e difesa.

LE PARTI CHE PIACCIONO A ME•

Il bello di avere un blog personale sta anche nel fatto che si può scrivere e parlare liberamente del proprio tema. E nel caso delle fonti antiche, e nel caso particolare di Vitruvio, posso dirvi a cuore aperto quali sono i miei passaggi preferiti. Una parte di essi almeno (altrimenti andremmo troppo per le lunghe).

Sicuramente è degna di nota la lunga parte, all’interno del primo libro, in cui Vitruvio presenta tutte le discipline che un architetto doveva conoscere, raccomandando un buon equilibrio tra conoscenza teorica e sapienza pratica:

“Per questo gli architetti che hanno cercato di raggiungere l’abilità manuale senza una cultura di base non sono riusciti a ottenere una posizione di prestigio corrispondente ai loro sforzi; quelli che, al contrario, hanno contato soltanto sulla preparazione teorica e sulle conoscenze libresche appaiono essere andati dietro a un’ombra anziché alla realtà.”

Un architetto, quindi, doveva avere competenze di filosofia, per avere una morale retta e non essere avido né inaffidabile, doveva conoscere la geometria e l’astronomia; doveva sapere di musica e anche di fatti storici, perché se ad esempio un edificio avesse voluto inserire quel particolare motivo decorativo, avrebbe dovuto saperne argomentare le origine e le ragioni della scelta. Come nel caso delle Cariatidi:

“se uno per esempio collocherà in una costruzione al posto delle colonne, statue di marmo raffiguranti donne in abbigliamento matronale, le cosiddette cariatidi, e sopra vi porrà i mutuli e le cornici, a chi gli ponesse la domanda fornirà la seguente spiegazione: Caria città del Peloponneso si schierò con i nemici persiani contro la Grecia in seguito i greci liberati dalla guerra grazie a una gloriosa vittoria, per comune decisione dichiararono guerra agli abitanti di Caria e così espugnarono la città, uccisero gli uomini misero al bando la cittadinanza e poi condussero in schiavitù le loro donne e non le lasciarono spogliare delle stole degli ornamenti matronali: in questo modo non sarebbero state solo trascinate assieme al corteo trionfale, ma, ad esempio eterno di schiavitù, sotto il peso di questa grave umiliazione avrebbero dato l’impressione di scontare la pena per la città tutta. Per questo gli architetti dell’epoca destinarono ad alcuni edifici pubblici statue raffiguranti queste donne, con la funzione di reggere un peso affinché la punizione toccata alla colpa degli abitanti di Caria, nota anche ai posteri, fosse consegnata alla memoria.”

Ecco, leggendo questo passo abbiamo la spiegazione del senso delle Cariatidi nell’architettura greca e poi romana, il che ci porta immediatamente ai portici del Foro di Augusto e alle Cariatidi che lo decoravano, il cui significato è decisamente propagandistico.

A dire il vero l’elenco delle discipline che l’architetto doveva conoscere è molto più lungo, per questo vi consiglio di procurarvene una copia -anche meno impegnativa – del suo testo e di leggerlo tutto, e vi ritroverete a compiere un entusiasmante viaggio nella testa, nella sensibilità e nella cultura di un uomo dell’epoca tardo-repubblicana.

E passiamo al secondo libro. Qui ci sono le mie vere ossessioni, le murature!

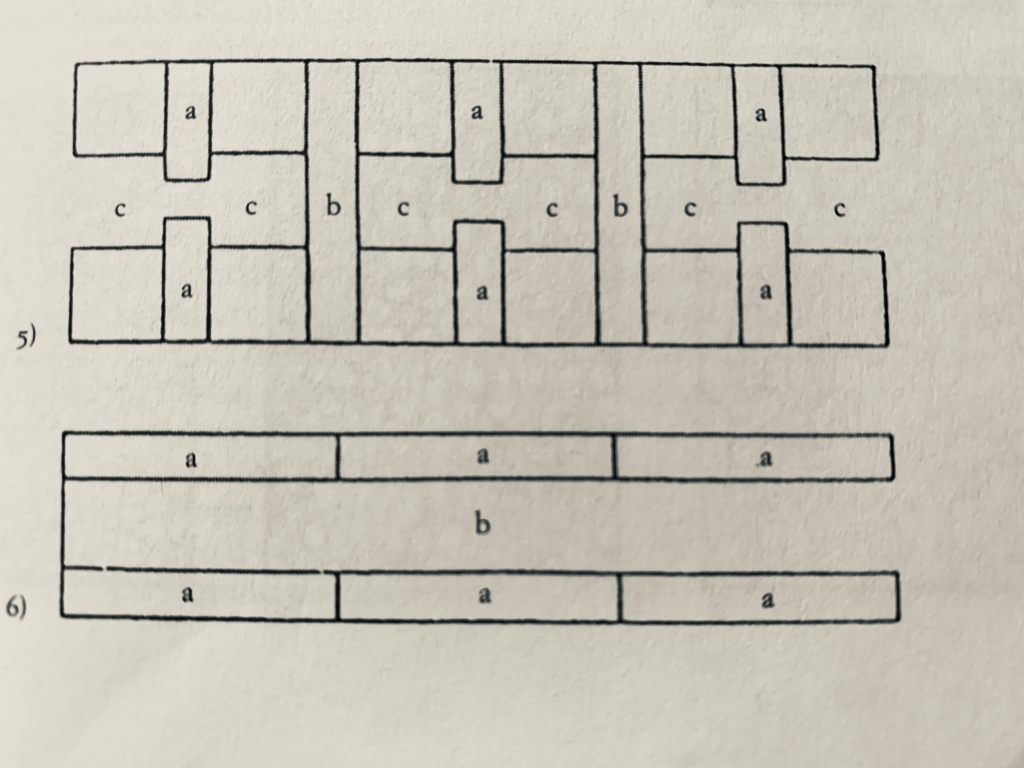

In particolare, il libro secondo è molto importante perché descrive, nell’ottica di un architetto del I secolo a.C., due tecniche allora maggiormente in uso: opus incertum e opus reticulatum.

Non mi dilungherò, ma voglio portare la vostra attenzione su un paio di concetti, sia che voi siate appassionati di archeologia, sia che voi siate colleghi professionisti. L’opus mixtum così come ci è stato trasmesso dai nostri maiores, non esiste nel mondo antico, cioè non esiste con questa definizione. È un latinismo moderno del tempo di Giuseppe Lugli e Italo Gismondi, i quali, d’altro canto, hanno posto le basi della conoscenza dell’architettura romana antica.

In Vitruvio, invece, abbiamo la menzione diretta di due opere che, quelle sì, esistevano ed erano chiamate così. A proposito dell’opus incertum, poi, Vitruvio dice che è un’opera “antica”, cioè usata già molto tempo prima di lui. Dell’altra, la reticolata, dice che è “venustius”, cioè è più graziosa, più bella a vedersi, dell’altra, l’incerta.

Tuttavia, leggendo le sue note, si comprende quanto metta in guardia dal costruire in opera reticolata, dal momento che è tanto bella quanto fragile, avendo tutte le tessere che compongono il paramento a contatto con giunti e letti di malta. Questo la rende fragile e soggetta fratture e crolli. Anzi, riesce addirittura a calcolare una possibile durata dei muri siffatti in base allo spessore. Spettacolare!

L’opera incerta, invece, per quanto antica sembra essere molto più resistente, perché le bozze di forma irregolare offrono meno il fianco, per così dire, alle fratture, non disegnando mai linee rette e ciò rende il muro più durevole. Inoltre, Vitruvio precisa che i muri umidi reggono meglio, laddove l’umidità è data dalla giusta quantità di malta fra gli elementi della cortina.

“Tuttavia entrambe le opere debbono essere costruite con pietre assai piccole così che i muri riempiti fittamente con malta composta di calci e arena si conservino più a lungo poiché il pietrame essendo tenero e scarsamente consistente si asciuga assorbendo l’umidità della malta. Invece quando la quantità di calcio e sabbia sovrasta il pietrame e abbonda, il muro avendo più umidità non diverrà presto debole ma grazie a questi componenti si conserverà; l’umidità tiene il muro in piedi, invece non appena la sostanza umida sia stata assorbita dalla malta a causa della scarsa consistenza del pietrame e la calce si separi dalla sabbia e si polverizza, in tal caso il pietrame non può rimanere unito a queste componenti, ma rende a lungo andare le pareti cadenti.”

E dopo questa osservazione, per noi fondamentale, Vitruvio cita di nuovo l’architettura greca, di cui è un grandissimo sostenitore, e fa riferimento all’opera isodoma, cioè quella che usa ortostati, grandi elementi di pietra, in paramento pieno o a intervalli, come nell’opera sannitica di Pompei, dove in luogo del legante è la tessitura della muratura ad essere vincente. Aggiunge poi che nel caso dei muri costruiti con paramenti e riempimento (quelli che Cairoli Giuliani chiama “tripartiti”), nel mondo greco si fa ricorso ai DIÀTONOI, ossia ad elementi passanti che attraversano il muro conferendogli grande resistenza. Questa tecnica àncora i due paramenti evitandone, ad esempio, la frattura.

UN VIAGGIO NEI CANTIERI CESARIANI

Leggere Vitruvio equivale a vivere un viaggio nel tempo. Un viaggio pazzesco nei cantieri, nelle botteghe, nelle case, nelle menti di una generazione che vive alla metà del I secolo a.C. un momento di grande sviluppo, essendo al termine di un processo cominciato tre secoli prima detto Ellenizzazione.

Se è vero che da Romani abbiamo coniato il termine Romanizzazione (assolutamente detestato in tutto il resto del mondo colonizzato da Roma), è altrattando vero che dobbiamo prendere atto che sia avvenuta una reale “ellenizzazione” della cultura romana. L’età cesariana rappresenta il culmine di quel processo, cominciato con le guerre di conquista e incoraggiato da prestigiose famiglie, quali gli Scipioni con il loro circolo ellenico. Cesare è colui che costruisce il Foro ai piedi del Campidoglio incastonando il tempio dedicato a Venere come fosse una perla nel suo guscio, seguendo del tutto i e dettami e le ispirazioni dell’architettura di Pergamo (ve ne ho parlato in questo video).

Ecco perché leggere Vitruvio allunga la vita, regalando momenti di pura evasione. Ii voi ho avvisato, spero vogliate fare vostre le sue divagazioni sulla cultura architettonica di un mondo di cui possiamo ancora apprezzare tanti fulgidi esempi.

Spero che questo articolo vi abbia dato nuovi spunti. Grazie se vorrete apprezzarlo con un “piace” e farlo circolare, condividendo la pagina con i vostri contatti. Io per il momento vi saluto e al prossimo articolo!

Scopri di più da Muri per tutti

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

1 pensiero su “Vitruvio: uno scriba e la sua opera, il De Architectura.”